冯晞乾2009年发表的《

张爱玲的牙牌签》一文,第一次披露了张爱玲1950年代用宋淇家的《牙牌灵数》起课求的签文。开篇作者便引了宋淇的文章,说这部牙牌签书深得张爱玲欢心,大凡“出书、出门、求吉凶都要借重它”。即使后来略有变化,还是相信“它究竟有八九成灵验”。文章将张爱玲求的牙牌签和前后发生的事联系起来,从占卜的角度谈她的心理、性格和人生观,写得非常有趣,作者推测签书是清末流行的岳庆山樵的《新增牙牌灵数》也很准确。只是关于牙牌起数(占卜),以及张爱玲和牙牌数的关系,似乎还有再探究的余地。《牙牌神数》或称《牙牌灵数》,这书久已消失于现代生活,偶尔能在旧书网站上找到。笔者手头有的是台湾地区竹林书局影印的《牙牌神数七种》,一共125课,最后有一段:按数分五类,每类二十五数……数词四句,事变万物,惟在占者诚心求之,则无不应验。如占得之数与所问之事语气未谐,当于字句间玩味详测之,所谓以意逆志,是为得之也。

说到牙牌,也就是常说的32张骨牌,可能《红楼梦》中“金鸳鸯三宣牙牌令”这一回最为人熟知,不过贾府是用骨牌组成不同花样来行酒令,和占卜起课大不相同。而且从书中看,即使在《红楼梦》作者生活的时代,这种行令方式也不是那么普及,贾府就必须等鸳鸯在场才可以玩这种游戏。到清末,骨牌最盛行的玩儿法是占卜和赌博。占卜,也就是牙牌取数,后世大多采用俞樾在《右台仙馆笔记》的说法:牙牌之戏,相

传起于宋宣和时,其来久矣。近世有《牙牌数》一书,借以占卜,盖亦古者棋卜樗蒲卜之类也。他还记下了一则故事:光绪己卯岁江南乡试,无锡诸士子于榜前占《牙牌数》,其辞云:“大开围场,射鹿得獐。顾盼自喜,中必叠双。”是科无锡县中式者二人,一顾姓,一章姓。顾字明见数中,而“射鹿得獐”句暗影“章”字,尤为巧合也。这正是《牙牌神数》里的内容。光绪己卯是1879年,《右台仙馆笔记》成书于1880年左右,按照俞樾的说法,此前牙牌占卜就已经颇为流行了。

曾国藩日记中有一条记载,咸丰八年(1858)十一月,因为挂念很久没有来信的九弟曾国荃,他请李笏生占牙牌数,日记没有记录这一课的详情,只说“似尚平安”。曾国藩相信卜算,日记中有大量相关内容,之前已有学者指出绝大多数都是用《周易》卜卦,涉及牙牌数的笔者似乎只见到这一例。当然这也有原因,根据他女儿曾纪芬的《崇德老人自订年谱》记载:昔文正公恶赌具最甚。尝至栗諴兄(即曾纪鸿,曾国藩三子)室,见案上有骨牌,遽取以出,语欧阳太夫人,太夫人以牙牌占课对,文正不之信也。曾国藩极厌恶赌博,对也可以作为赌具的牙牌自然有所忌惮。这一小段文字很能表现出当时骨牌博戏和占卜的盛行程度。曾纪鸿1881年就去世,上文记载的明显是他青年时期的事,可见俞樾说的不错,牙牌占卜在光绪之前就已经相当流行了。《清稗类钞》中还记有一则嘉庆年间的牙牌占卜,但目前能看到的记载,仍以光绪年间及民国时期最多,

文人的诗文日记中也往往有提到牙牌占数的。如樊增祥诗中所说的,大概比较能代表一般士大夫的态度:鸡占镜卜本无灵,蜗角微名况自轻。底学世间儿女态,强持杯珓问平生。这是他1883年除夕和朋友黄寿平同在北京过年时所作,小注“是日与寿平占牙牌数”。士大夫对这种占卜的态度游移于参与和轻藐之间,比较微妙。至于当时流行的通俗小说,则要直白得多。《官场现形记》第八回写了山东办洋务的官员陶子尧奉派到上海购买机器,花天酒地之余,特意对人提出自己平生最相信“牙牌神数”,大年初一拿骨牌起课,得出的诗句“一帆风顺及时扬,稳渡鲸川万里航”,认为应验了自己官运和到上海办差。《九尾龟》中男主角章秋谷和家人聊牙牌数,不以为然,觉得是骗小孩子的,家人相信鬼神的事还是有的。章秋谷就不免认为对方“妇女性质,迷信甚深”,劝不动,只好算了。《海上繁华梦》的描写最为详细生动,起数时先点好一匣寿字香末,再取出32张牙牌和《牙牌神数》,第一次16开上上,第二次4开下下,第三次21开上上,于是翻书查看:成算在胸中,安危道不穷。淮阴天下士,背水出奇功。后边还有四行解语和六句断语,内容大致和笔者手边的《牙牌神数》相同,只个别字有异。《官场现形记》1903年9月开始在报纸上连载,《海上繁华梦》最早有1903年排印本,《九尾龟》的相关部分出版于1909年。这三本小说都是20世纪初风行一时的作品,读者数量相当可观,流行的重要原因之一就

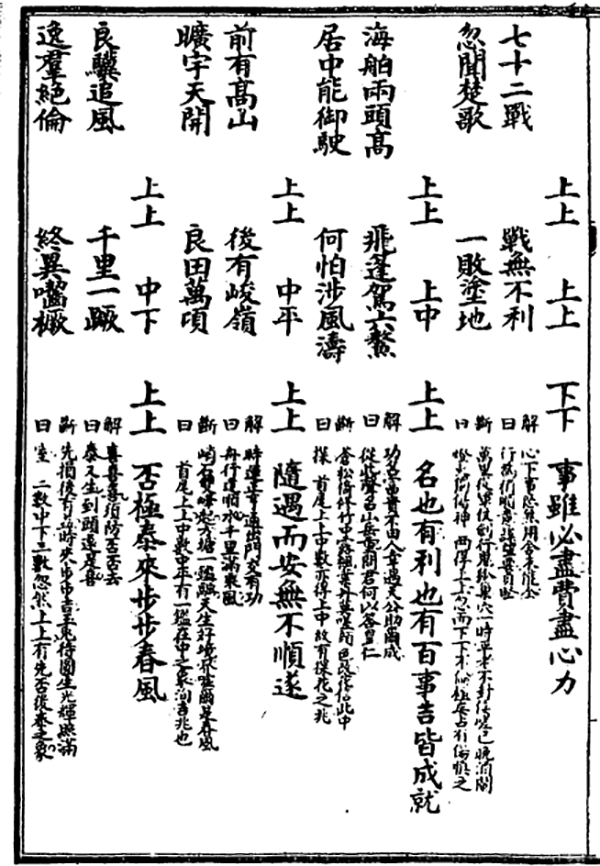

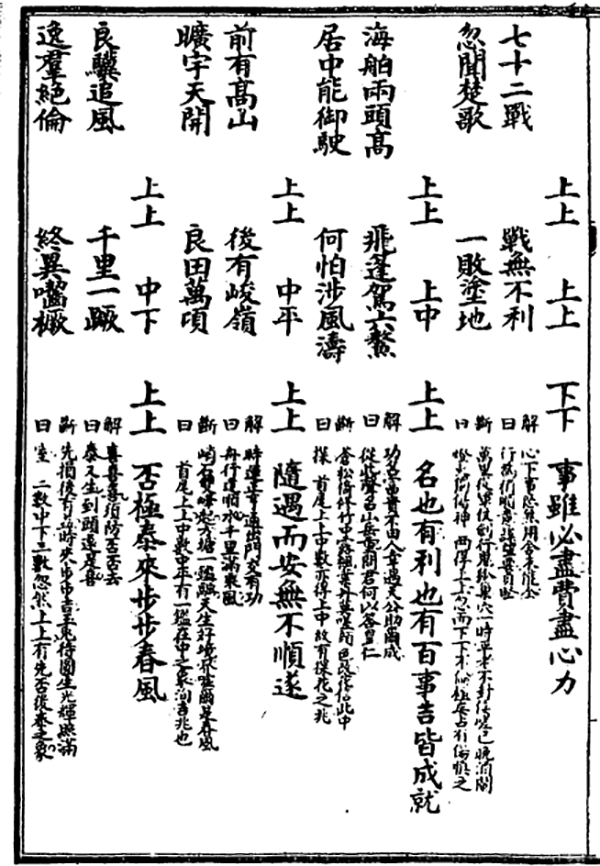

是切近当时的社会和风气。可见从咸丰光绪年间直到清末,牙牌取数这种占卜活动在社会上极为普遍。民国时期也没有什么变化,试举几个例子:吴宓(1894-1978)1910年离家入京之前曾经用牙牌占数,问之后去欧美留学的吉凶。他日记中记载卦辞为“海船两头高,飞蓬驾六鳌,居中能御驭,何怕涉风涛”,正是书中的内容,他多年后还念念不忘这几句诗。朱光潜(1897-1986)提到自己幼年的阅读书单既包括传统经史,也包括《太上感应篇》《牙牌起数》等杂书。杨绛(1911-2016)写到过破四旧的时候,她担心信件和家里藏着的一本《牙牌神数》,后者“这不是迷信吗”?最有意思的是民国有些研究《周易》的学者,在谈到卦爻辞或者占筮的时候,常常会用《牙牌神数》就近取譬,比如杨伯峻有一段话是谈论如何看待《周易》的:《周易》本是占筮书,犹如近代的《牙牌神数》之类的书。牙牌神数是用三十二张骨牙牌或者木制牌占卜的。假如你得了个“上上,上上,下下”,自然是先吉后凶,打开《牙牌神数》便看到四句话:“七十二战,战无不胜,忽闻楚歌,一败涂地。”这是用项羽败于垓下,自刎乌江的故事作譬,容易懂。而《周易·卦爻辞》,作于周初,便不好懂。还有如李镜池(1902-1975),后世研究者引他的《周易探源》,提到有人将《周易》卦爻辞看作签诀,签纸上写着“姜太公八十遇文王”之类的故事,就如同《牙牌数》中的一条:“三战三北君莫羞,一匡天下霸诸侯。若经沟壑殉小节,盖世功名尽射钩。”讲的是曹沫和管仲的故事。类似的例子还有不少,但

不必多讲了,如果说民国时期的《牙牌神数》照样盛行,随处可见,大概还是比较接近事实的。在冯晞乾关于1950年代张爱玲求牙牌签的文章之前,似乎没什么人讨论过张爱玲这方面的倾向,当然以上文提到的那些清末以下的社会环境,张爱玲没有接触到这类书的可能性非常小。而20世纪初的那些小说,在张爱玲的早年阅读经验中也极其熟悉。事实上,张爱玲在更早的作品中就已经写过关于牙牌数的内容了,只是很少为研究者注意。1947年1月剧本《不了情》完成,电影于4月10日上映,改写的小说《多少恨》则发表于5月-6月的《大家》。小说里就有一段关于牙牌数的描写:夏宗豫去看望虞家茵,发现她正在灯下用骨牌起课,桌上有一本“破旧的线装本的课书”。虞家茵说是从母亲那里学来的,夏宗豫虽然“带着点蔑视的口吻”,但也一样起了一课问将来。得出的结果是:上上、中下、下下,查课书上说是“莫欢喜总成空喜乐喜乐暗中摸索水月镜花空中楼阁”(原文如此无标点)。男女主角受到这条签文的影响,都沉默了下来。这一则也是《牙牌神数》里的内容:上上 中下 下下莫欢喜,总成空。小时了了,大未必佳。其言近谑,其理无差。解曰:喜乐喜乐,暗中摸索,水月镜花,空中楼阁。

而在电影里,男女主角共同起课,则明显是简化了的版本,推三次骨牌变成一次,演员念的台词是:镜花水月,到底成空。比起小说更加醒豁明白。

电影《不了情》牙牌占数

如果从光绪年间的江南乡试故事一直看到1940年代后期的《多少恨》,以至于1950年代以后起课的张爱玲邝文美,不难看出求签或许虔诚,但在解签上,大家还是比较自由的。比如夏宗豫的占数,“莫欢喜,总成空”是提要,“小时了了”四句诗是正文,下面还有解和断。但是小说里要预示隐约的悲剧结局,就只选了提要和解的内容。而江南乡试故事,课名下“谋事有成,求财大利”是提要,“大开围场,射鹿得獐。顾盼自喜,中必叠双”是正文,由于中式者一姓顾一姓章,正文诗中的“顾盼”和“得獐”当作了证据,其他的内容自然也就不重要了。这种解释的方法倒也和书中最后所说的要“于字句间玩味详测之”一致。最后,有一点值得指出,文中提到的所有材料来自目前能见到的文字记录,从俞樾的不置可否、樊增祥依违于相信与轻藐之间的摇摆、清末小说作者借着章秋谷表达出来的不信任,以及最后夏宗豫看到牙牌取数时不自觉的蔑视的语气,在这种差不多盛行了一个世纪的占卜方法面前,相映成趣。参考文献《绘图六壬金钱课、牙牌神数、白鹤神数》,竹林书局1999年《曾国藩全集》之《日记一》,岳麓书社1994年《樊山集》,《近代中国史料丛刊续编》第六十一辑,文海出版社1978年《吴宓日记:1917-1924》,三联书店1998年《经书浅谈》,中华书局1984年金景芳:《<周易>的两个问题》,《传统文化与现代化》,1995年第1期冯晞乾:《张爱玲的牙牌签》,《南方周末》2009年2月4日(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

说到牙牌,也就是常说的32张骨牌,可能《红楼梦》中“金鸳鸯三宣牙牌令”这一回最为人熟知,不过贾府是用骨牌组成不同花样来行酒令,和占卜起课大不相同。而且从书中看,即使在《红楼梦》作者生活的时代,这种行令方式也不是那么普及,贾府就必须等鸳鸯在场才可以玩这种游戏。到清末,骨牌最盛行的玩儿法是占卜和赌博。占卜,也就是牙牌取数,后世大多采用俞樾在《右台仙馆笔记》的说法:牙牌之戏,相

说到牙牌,也就是常说的32张骨牌,可能《红楼梦》中“金鸳鸯三宣牙牌令”这一回最为人熟知,不过贾府是用骨牌组成不同花样来行酒令,和占卜起课大不相同。而且从书中看,即使在《红楼梦》作者生活的时代,这种行令方式也不是那么普及,贾府就必须等鸳鸯在场才可以玩这种游戏。到清末,骨牌最盛行的玩儿法是占卜和赌博。占卜,也就是牙牌取数,后世大多采用俞樾在《右台仙馆笔记》的说法:牙牌之戏,相

曾国藩日记中有一条记载,咸丰八年(1858)十一月,因为挂念很久没有来信的九弟曾国荃,他请李笏生占牙牌数,日记没有记录这一课的详情,只说“似尚平安”。曾国藩相信卜算,日记中有大量相关内容,之前已有学者指出绝大多数都是用《周易》卜卦,涉及牙牌数的笔者似乎只见到这一例。当然这也有原因,根据他女儿曾纪芬的《崇德老人自订年谱》记载:昔文正公恶赌具最甚。尝至栗諴兄(即曾纪鸿,曾国藩三子)室,见案上有骨牌,遽取以出,语欧阳太夫人,太夫人以牙牌占课对,文正不之信也。曾国藩极厌恶赌博,对也可以作为赌具的牙牌自然有所忌惮。这一小段文字很能表现出当时骨牌博戏和占卜的盛行程度。曾纪鸿1881年就去世,上文记载的明显是他青年时期的事,可见俞樾说的不错,牙牌占卜在光绪之前就已经相当流行了。《清稗类钞》中还记有一则嘉庆年间的牙牌占卜,但目前能看到的记载,仍以光绪年间及民国时期最多,

曾国藩日记中有一条记载,咸丰八年(1858)十一月,因为挂念很久没有来信的九弟曾国荃,他请李笏生占牙牌数,日记没有记录这一课的详情,只说“似尚平安”。曾国藩相信卜算,日记中有大量相关内容,之前已有学者指出绝大多数都是用《周易》卜卦,涉及牙牌数的笔者似乎只见到这一例。当然这也有原因,根据他女儿曾纪芬的《崇德老人自订年谱》记载:昔文正公恶赌具最甚。尝至栗諴兄(即曾纪鸿,曾国藩三子)室,见案上有骨牌,遽取以出,语欧阳太夫人,太夫人以牙牌占课对,文正不之信也。曾国藩极厌恶赌博,对也可以作为赌具的牙牌自然有所忌惮。这一小段文字很能表现出当时骨牌博戏和占卜的盛行程度。曾纪鸿1881年就去世,上文记载的明显是他青年时期的事,可见俞樾说的不错,牙牌占卜在光绪之前就已经相当流行了。《清稗类钞》中还记有一则嘉庆年间的牙牌占卜,但目前能看到的记载,仍以光绪年间及民国时期最多,

而在电影里,男女主角共同起课,则明显是简化了的版本,推三次骨牌变成一次,演员念的台词是:镜花水月,到底成空。比起小说更加醒豁明白。

而在电影里,男女主角共同起课,则明显是简化了的版本,推三次骨牌变成一次,演员念的台词是:镜花水月,到底成空。比起小说更加醒豁明白。